めもめも ...〆(。_。)

認知心理学・認知神経科学とかいろいろなはなし。 あるいは科学と空想科学の狭間で微睡む。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

先週末にルピシアのダージリンフェスに行ってきたよ。

ルピシアはファーストフラッシュ・ダージリンをちやほやしているからのう。

その年のファーストフラッシュに騒ぐのって日本人だけらしいな(ただしソースなし)。

まあ新茶で騒ぐ国民性だものね。

いろんな茶園別ダージリンを味見できます。

ただし紙コップに数口分ですのですぐぬるくなります。

んでもいろんなキャラクタのダージリンを味見できたのはおもしろかった。

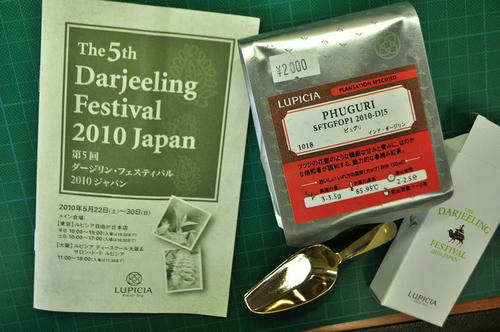

その中で気に入ったものを1つだけ買って来た。

「ピュグリ」という茶園のとこの。

パッケージはこんなかんじです。

あとダージリンフェスのおまけとしてティースプーンもらった。

きんぴかです。

べつにきんぴかである必要はないと思うんだが。

もし来年のダージリンフェス行ったらおまけは何をくれるんだろうか。

またティースプーンだったりするのかな。

そうするとティースプーンが際限なく増えてって、最終的には骨董市でティースプーン買ったりするようなティースプーン蒐集家になってしまったりするんだろうか。

そんな妄想をしました。

・・・1こあれば足りるものを蒐集するってかなり無意味度高いな。

これがカップ蒐集であれば、気分によってカップ換えて使うとかありうるから実用的なのに。

「気分でティースプーンを換える」となるとこれはもはやマニアじゃん。

茶葉を掬う一瞬に気分を求めるとか。

閑話休題。

ダージリンフェスでもらったパンフがおもしろかったです。

それぞれの茶園のダージリンを、香り因子と味わい因子でプロットしてんの。

香り因子は「フルーティーな」←→「花のような」、味わい因子は「すっきりした」←→「どっしりした」という尺度。

これ因子分析とかかけてんのかな。

まあやってないだろうな。

どうでもいいか。

ピュグリのは、「花のような」香りで「どっしりした」味わいらしい。

そして同じ象限のダージリンがあんまない。

「フルーティーな」香りで「どっしりした」味わいのはムジカのダージリンで持ってるので、それ以外を買おうと思ったのよねー。

んでも手持ちでいうとセイロンティーなんかはわりと「花のような」香りで「すっきりした」味わいだから、「フルーティーな」香りで「すっきりした」ものか、「花のような」香りで「どっしりした」ものにしようと思ったわけさ。

ピュグリは説明書きにあるようにつつじっぽい香りがなんとなく気に入った。

あと同じ研究室の女性がわりとどっしりめの紅茶を好む傾向がある(ただし本人は「そんなことないですよ」って言う。いや無自覚なだけでアナタわりとがっしりしたインド紅茶お好きじゃないですか)ので、これにしたのさ。

葉っぱはこんなかんじ。

ファーストフラッシュだけあって、青みがかった葉っぱが多い。

まさに「新茶!」ってかんじですな。

淹れるともーすごい勢いで香りがたちこめる。

こんなに香るものか、ファーストフラッシュダージリン。

つつじっぽい香りがなんともいえずさわやか。

香りにテンションあげすぎて水色撮るの忘れてた。

一応2煎したので2煎の色うp。

さすがに色は濃くなってますが、それでもオレンジ色が明るい。

香りがぶいぶい言ってるうちはさっぱりまろやかな味ですが、温度が下がってくるといかにもインド紅茶ってかんじのシャープな渋みがはっきり出てきます。

同じ地方の茶葉でも茶園によってこんなに色や香りが違うものなのだなあ、というのが面白かった。

今回のパンフに書いてあった香り因子と味わい因子による分類は、他の茶葉を分類するときにも使えそうだ。べんきょうになった。

・・・まるで趣味人のぶろぐみたいになってますな。

ルピシアはファーストフラッシュ・ダージリンをちやほやしているからのう。

その年のファーストフラッシュに騒ぐのって日本人だけらしいな(ただしソースなし)。

まあ新茶で騒ぐ国民性だものね。

いろんな茶園別ダージリンを味見できます。

ただし紙コップに数口分ですのですぐぬるくなります。

んでもいろんなキャラクタのダージリンを味見できたのはおもしろかった。

その中で気に入ったものを1つだけ買って来た。

「ピュグリ」という茶園のとこの。

パッケージはこんなかんじです。

あとダージリンフェスのおまけとしてティースプーンもらった。

きんぴかです。

べつにきんぴかである必要はないと思うんだが。

もし来年のダージリンフェス行ったらおまけは何をくれるんだろうか。

またティースプーンだったりするのかな。

そうするとティースプーンが際限なく増えてって、最終的には骨董市でティースプーン買ったりするようなティースプーン蒐集家になってしまったりするんだろうか。

そんな妄想をしました。

・・・1こあれば足りるものを蒐集するってかなり無意味度高いな。

これがカップ蒐集であれば、気分によってカップ換えて使うとかありうるから実用的なのに。

「気分でティースプーンを換える」となるとこれはもはやマニアじゃん。

茶葉を掬う一瞬に気分を求めるとか。

閑話休題。

ダージリンフェスでもらったパンフがおもしろかったです。

それぞれの茶園のダージリンを、香り因子と味わい因子でプロットしてんの。

香り因子は「フルーティーな」←→「花のような」、味わい因子は「すっきりした」←→「どっしりした」という尺度。

これ因子分析とかかけてんのかな。

まあやってないだろうな。

どうでもいいか。

ピュグリのは、「花のような」香りで「どっしりした」味わいらしい。

そして同じ象限のダージリンがあんまない。

「フルーティーな」香りで「どっしりした」味わいのはムジカのダージリンで持ってるので、それ以外を買おうと思ったのよねー。

んでも手持ちでいうとセイロンティーなんかはわりと「花のような」香りで「すっきりした」味わいだから、「フルーティーな」香りで「すっきりした」ものか、「花のような」香りで「どっしりした」ものにしようと思ったわけさ。

ピュグリは説明書きにあるようにつつじっぽい香りがなんとなく気に入った。

あと同じ研究室の女性がわりとどっしりめの紅茶を好む傾向がある(ただし本人は「そんなことないですよ」って言う。いや無自覚なだけでアナタわりとがっしりしたインド紅茶お好きじゃないですか)ので、これにしたのさ。

葉っぱはこんなかんじ。

ファーストフラッシュだけあって、青みがかった葉っぱが多い。

まさに「新茶!」ってかんじですな。

淹れるともーすごい勢いで香りがたちこめる。

こんなに香るものか、ファーストフラッシュダージリン。

つつじっぽい香りがなんともいえずさわやか。

香りにテンションあげすぎて水色撮るの忘れてた。

一応2煎したので2煎の色うp。

さすがに色は濃くなってますが、それでもオレンジ色が明るい。

香りがぶいぶい言ってるうちはさっぱりまろやかな味ですが、温度が下がってくるといかにもインド紅茶ってかんじのシャープな渋みがはっきり出てきます。

同じ地方の茶葉でも茶園によってこんなに色や香りが違うものなのだなあ、というのが面白かった。

今回のパンフに書いてあった香り因子と味わい因子による分類は、他の茶葉を分類するときにも使えそうだ。べんきょうになった。

・・・まるで趣味人のぶろぐみたいになってますな。

ちょっとあほすぎてはずかしいけど、いかにもあほのこらしい(しかし自分にとっては重要な)めも。

・Marsbarで、同じROIを違うデザインに適用したいときは、Set designしてすぐにEstimate Resultsしたらよし。

いちいちROIを設定しなおすとかあほのこか。

同じデザインでROI変えるのも同様。ただし毎回Estimateを忘れるな。

あほのこか。ええあほのこです。

・エクセルでの視角の計算方法間違ってた。

あほのこか。いやマジであほのこです。

原因は、ATANがラジアンなことに気づいてなかったことにあり。

文系あほのこって悲しい。

ちなみに式は

=2*(DEGREES(ATAN(刺激の長さ/(視距離*2))))

これから毎回ここをコピペするといいよ自分。

・Rでピアソン積率相関

x <- c(Data1, Data2, ...., DataN)

y <- c(Data1, Data2, ...., DataN)

cor.test(x, y, method="pearson")

データの間に ,いれるのを忘れないこと。

エクセルファイルを読み込むのもいいけど、Rのコマンド画面でミスると詰むので、メモ帳かなんかでタブを ,に置換してついでにコマンドも書いておくとよし。

何年か前にやった相関の差の検定も書いておくとなおよろしいのはわかっているが、データの海に潜る気力がない。

Rで場合別ANOVAをやろうやろうと思ってもう2年くらい過ぎた。

まあ代わりのソフトウェアがあるとどうしても先延ばしになるよねー。

そしてたぶん解析が泥沼。

やりたいことと自分の理解力のバランスの悪さに半ば絶望し、半ばわくわくする。

やりたいこととやるべきことがありすぎるのに、なんでこんな要領わるいあほのこなんだ自分。

まあ今更飛躍的にあほのこが治る見込みもないので、とりあえず手つけられるところからやっていくしかないけどな。

・Marsbarで、同じROIを違うデザインに適用したいときは、Set designしてすぐにEstimate Resultsしたらよし。

いちいちROIを設定しなおすとかあほのこか。

同じデザインでROI変えるのも同様。ただし毎回Estimateを忘れるな。

あほのこか。ええあほのこです。

・エクセルでの視角の計算方法間違ってた。

あほのこか。いやマジであほのこです。

原因は、ATANがラジアンなことに気づいてなかったことにあり。

文系あほのこって悲しい。

ちなみに式は

=2*(DEGREES(ATAN(刺激の長さ/(視距離*2))))

これから毎回ここをコピペするといいよ自分。

・Rでピアソン積率相関

x <- c(Data1, Data2, ...., DataN)

y <- c(Data1, Data2, ...., DataN)

cor.test(x, y, method="pearson")

データの間に ,いれるのを忘れないこと。

エクセルファイルを読み込むのもいいけど、Rのコマンド画面でミスると詰むので、メモ帳かなんかでタブを ,に置換してついでにコマンドも書いておくとよし。

何年か前にやった相関の差の検定も書いておくとなおよろしいのはわかっているが、データの海に潜る気力がない。

Rで場合別ANOVAをやろうやろうと思ってもう2年くらい過ぎた。

まあ代わりのソフトウェアがあるとどうしても先延ばしになるよねー。

そしてたぶん解析が泥沼。

やりたいことと自分の理解力のバランスの悪さに半ば絶望し、半ばわくわくする。

やりたいこととやるべきことがありすぎるのに、なんでこんな要領わるいあほのこなんだ自分。

まあ今更飛躍的にあほのこが治る見込みもないので、とりあえず手つけられるところからやっていくしかないけどな。

去年度購入した安物マウスパッドがぺらぺらで動いてめんどくさいことこの上なし。

なのでもう工作マットをマウスパッドがわりにすることにした。

工作マット。みどりでめもりのついているアレ。

でかいからじゃまか、というとそうでもなくて、でかいからマウス動かせる範囲が広くて画像処理にべんり。

はんこ押す台にもなるしカッターナイフ使うことも裏にうつるマジック使うことも可。

ちなみにこんなかんじ。

ビバ工作マット。

異動することがあっても、工作マットは持って行くべし。

工作マットの話は有益だと思うが、自分にだけ有益な話も書いておく。

必要になるらしいのでTOEFLを受ける決心をようやく固めだした。

おかねないとかめんどくさいとかで今まで敬遠し続けてきたが、どうもそうも言ってられないらしいので。

まず

www.cieej.or.jp/toefl/toefl/myhomepage_1.html

を参考にネット登録する。

とりあえずTOEFLのトップページ貼る。

www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.fab2360b1645a1de9b3a0779f1751509/

何このURL。トップなのに長い。

登録はしたものの、何日のを受けるのかはちょっとまだ保留。

まあその、いろいろと調整してからかんがうー。

とりあえず登録だけしたってことで。

そのうちTOEFLのべんきょうめもも書くだろー。

いや書かないかもしれん。

まあそのうち。

なのでもう工作マットをマウスパッドがわりにすることにした。

工作マット。みどりでめもりのついているアレ。

でかいからじゃまか、というとそうでもなくて、でかいからマウス動かせる範囲が広くて画像処理にべんり。

はんこ押す台にもなるしカッターナイフ使うことも裏にうつるマジック使うことも可。

ちなみにこんなかんじ。

ビバ工作マット。

異動することがあっても、工作マットは持って行くべし。

工作マットの話は有益だと思うが、自分にだけ有益な話も書いておく。

必要になるらしいのでTOEFLを受ける決心をようやく固めだした。

おかねないとかめんどくさいとかで今まで敬遠し続けてきたが、どうもそうも言ってられないらしいので。

まず

www.cieej.or.jp/toefl/toefl/myhomepage_1.html

を参考にネット登録する。

とりあえずTOEFLのトップページ貼る。

www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.fab2360b1645a1de9b3a0779f1751509/

何このURL。トップなのに長い。

登録はしたものの、何日のを受けるのかはちょっとまだ保留。

まあその、いろいろと調整してからかんがうー。

とりあえず登録だけしたってことで。

そのうちTOEFLのべんきょうめもも書くだろー。

いや書かないかもしれん。

まあそのうち。

提出されたレポート(ただし〆切1週間やぶってる)が、わたしの名前おもっきし間違ってるの見ると腹立つよねー☆

いっそ不可な点つけてやろうかしら。

・・・まあ〆切やぶってる時点でいい点つけられないんだけどさ。

とりあえず、担当の名前くらいちゃんと確認しなさいよ。

ちゃんとレジュメも担当者名記入して配ってるんだから。

まだ温厚で若輩なわたしだからいいものの(?)、気難しくて偉い先生に対してもそんなことしてたらどうなっても知らないゾ☆

とりあえずムカムカを☆で散らす。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

あーもう。

あーもう!

散らしたので気が済んだ。

さて今日はパワポデザインテンプレ投下。

6月も間近なので紫陽花だよー。

作ったのは2年くらい前だけど、季節ネタなのでなかなか使う機会がないです。

6月にパワポ使う機会があればどぞー。

ダウンロード(pot)

表紙はだいたいこんなかんじで。

メインテキストこんなかんじ。

実際のファイルとは文字位置ちょっとずれがあるかも。

まあてきとーに。

いっそ不可な点つけてやろうかしら。

・・・まあ〆切やぶってる時点でいい点つけられないんだけどさ。

とりあえず、担当の名前くらいちゃんと確認しなさいよ。

ちゃんとレジュメも担当者名記入して配ってるんだから。

まだ温厚で若輩なわたしだからいいものの(?)、気難しくて偉い先生に対してもそんなことしてたらどうなっても知らないゾ☆

とりあえずムカムカを☆で散らす。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

あーもう。

あーもう!

散らしたので気が済んだ。

さて今日はパワポデザインテンプレ投下。

6月も間近なので紫陽花だよー。

作ったのは2年くらい前だけど、季節ネタなのでなかなか使う機会がないです。

6月にパワポ使う機会があればどぞー。

ダウンロード(pot)

表紙はだいたいこんなかんじで。

メインテキストこんなかんじ。

実際のファイルとは文字位置ちょっとずれがあるかも。

まあてきとーに。

視知覚を研究している先生に、一度共感覚の実験を受けてみないかと誘われた。

おもしろいから実験を受けること自体は一向に構わないのだけど、果たしてわたしは共感覚のカテゴリに入るのだろうか?

わたしは文字に色は見えない。

黒で印字された文字は黒く見える。

数字に関しては、頭の中で思い浮かべる数字は常に色がついている。

1は青いし2は赤く、3は黄色で4は緑。5は朱色っぽい。6は濃い目の水色、7は緑だけど4より濃い緑。8はオレンジで9はくろくて0は白い。

でもこれは、たぶんカレンダーか何かで得た連想だと思う。

だって1は青いのに「12」って聞いたらなんか赤っぽい。2のほうの面積がでかいからか?

でも結局「連想」でしかない、と思う。

音に色が見えるのは、ちょくちょくある。

でも「常に」とは限らない。

視界を覆う色に我を忘れて没頭するときもあれば、頭の中が色で満たされているのを楽しむ程度のときもある。

いずれにしても、生起条件がある。

音にかなりの意識を向けること。

言っちゃなんだが、わたしはそこそこ耳がわるい。

聴力検査でひっかかったことがない(そもそも聴力検査自体10年以上受けてないけど)から、難聴というレベルまでいかないけれど、男性の低い声はたいてい聞き取れない。

弁別閾の広さもひどい。可聴閾も20そこそこの時点で老人並だった。

(聴覚心理学の講義で簡単な実験をして初めて気づいた。あまりのショックにその講義とるのやめた)

音感なんてものは皆無に等しい。

そんなだから、日常生活ではたいてい聴覚以外の感覚に頼る。

主に視覚。

ちいさい頃から絵が好きだったから、色覚はそこそこ発達しているんだろう。

色覚を研究している先輩に、わたしの色の弁別閾は狭いほうだといわれたこともある。

どうでもいいが、ときどき「夢は白黒が普通」という言説をみかけるけど本当なんだろうか?

生まれてこのかた色のない夢なんて見たこともない。

たぶんわたしの記憶は色覚に頼るところが大きすぎるんだろう。

なので、音に意識を向けると色が見えるのは、一種の補償なんだと勝手に思っている。

わたしの認知系では、音の詳細な処理なんてようやらんやろー。

なのに音処理が必要になるというなら、いちばんとくいな色情報に置き換えるんだろう。

と、勝手にそう思っている。

つまり、音に意識を向けなければ、色で聞こえてくることもない。

それって共感覚といえるのか?

そもそも、共感覚の定義ってなんだろう。

とりあえずぐぐる。

とりあえずうぃきぺでぃあさん。

ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%84%9F%E8%A6%9A

うーん定義よくわからんな。

そうか音に色が見えるのは「色聴」か。

ぐぐって出てきた「色聴者判定テスト」やってみる。

www.synaesthesia.jp/whattest.php

でもこれどんぐらいの妥当性・信頼性なんだろうな。

と思ったら研究者のサイトだた。

がんばっていっぱいデータ集めて面白い研究してほしいものです。

しかし結果が保存できないのはつまんないな。

保存できれば晒したのに。

ちなみに結果ではピッチもコードもNot色聴で、キーだけ色聴らしいです。

考えてみたら、弁別閾テストで「今の音はさっきの音と比べて高いですか?低いですか?」という質問に答えられなかった(高いのか低いのかわからなかった)んだから、ピッチで色聴出るはずもないわな。

認識できない情報は区別できんわなー。

あれでもそしたら「聴覚を色覚で補っている」という勝手な予想と矛盾しない?

単に補ったところでわからんもんはわからんということかもしらん。

さらに言うとコードとキーが何をさすものかもわかっていないという。

だって聴覚関連のことすげー苦手なんですもの。

結局わたしは共感覚なのかどうなのかよくわからん。

可能性はある、という程度なのかもしらん。

結局は主観の問題だしなあ。

視知覚の先生んとこで実験を受けたらはっきりするだろうか。

でも確か先生がやってんの文字・色の共感覚なんだよなあ。

だったらわたしはお役に立てないような気がする。

色聴の研究者んとこ行けばわかるんだろうか。

共感覚的経験の最古の記憶っていつだろう、と考えたらへんな仕切りにぶつかった。

20になるかならんかの頃、共感覚的なことをそのとき身も世もなく尊敬していたヒトに話したら「そういう比喩は嫌いだ」と言われたのだった。

わたしにとっては生々しい感覚だったのに、気取った比喩だと捉えられたことにひどくショックを受けて、そこらあたりからその尊敬していたヒトとの対人関係に亀裂が始まった、ような。

それ以来、そーゆーのはひとには隠すもの、みたいな概念があった気がする。

それ以前は、けっこー無自覚で、単なるイメージとしか考えてなかったんじゃね。

忘れっぽい上に「隠すもの」と捉えていたせいか全然思い出せない。

音感もないし不器用なせいで楽器が演奏できず、学校の音楽の授業は苦痛だったもんなあ。

古典的名曲を聴いて感想を書きましょう、という課題だけは好きだった気がする。

でもどんな曲を聴いてどんなイメージを持っていたのか全然思い出せない。

結局最古の記憶すら思い出せませんでした、というしまりのないオチ。

なんだかんだいって、共感覚かどうかはともかく、わたしはそーゆー視覚に頼ったものの感じ方をするんだな、ってだけかもしれない。

わたしの認知系では、外界の捉え方が視覚中心だということだ。

それが共感覚かどうかってのは、わりかしどうでもいいことなのかもしれない。

空の青さが共有できないように、ピアノの青さも共有できないんだろー。

「こころ」なんて、そーゆーもんだよな。

おもしろいから実験を受けること自体は一向に構わないのだけど、果たしてわたしは共感覚のカテゴリに入るのだろうか?

わたしは文字に色は見えない。

黒で印字された文字は黒く見える。

数字に関しては、頭の中で思い浮かべる数字は常に色がついている。

1は青いし2は赤く、3は黄色で4は緑。5は朱色っぽい。6は濃い目の水色、7は緑だけど4より濃い緑。8はオレンジで9はくろくて0は白い。

でもこれは、たぶんカレンダーか何かで得た連想だと思う。

だって1は青いのに「12」って聞いたらなんか赤っぽい。2のほうの面積がでかいからか?

でも結局「連想」でしかない、と思う。

音に色が見えるのは、ちょくちょくある。

でも「常に」とは限らない。

視界を覆う色に我を忘れて没頭するときもあれば、頭の中が色で満たされているのを楽しむ程度のときもある。

いずれにしても、生起条件がある。

音にかなりの意識を向けること。

言っちゃなんだが、わたしはそこそこ耳がわるい。

聴力検査でひっかかったことがない(そもそも聴力検査自体10年以上受けてないけど)から、難聴というレベルまでいかないけれど、男性の低い声はたいてい聞き取れない。

弁別閾の広さもひどい。可聴閾も20そこそこの時点で老人並だった。

(聴覚心理学の講義で簡単な実験をして初めて気づいた。あまりのショックにその講義とるのやめた)

音感なんてものは皆無に等しい。

そんなだから、日常生活ではたいてい聴覚以外の感覚に頼る。

主に視覚。

ちいさい頃から絵が好きだったから、色覚はそこそこ発達しているんだろう。

色覚を研究している先輩に、わたしの色の弁別閾は狭いほうだといわれたこともある。

どうでもいいが、ときどき「夢は白黒が普通」という言説をみかけるけど本当なんだろうか?

生まれてこのかた色のない夢なんて見たこともない。

たぶんわたしの記憶は色覚に頼るところが大きすぎるんだろう。

なので、音に意識を向けると色が見えるのは、一種の補償なんだと勝手に思っている。

わたしの認知系では、音の詳細な処理なんてようやらんやろー。

なのに音処理が必要になるというなら、いちばんとくいな色情報に置き換えるんだろう。

と、勝手にそう思っている。

つまり、音に意識を向けなければ、色で聞こえてくることもない。

それって共感覚といえるのか?

そもそも、共感覚の定義ってなんだろう。

とりあえずぐぐる。

とりあえずうぃきぺでぃあさん。

ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%84%9F%E8%A6%9A

うーん定義よくわからんな。

そうか音に色が見えるのは「色聴」か。

ぐぐって出てきた「色聴者判定テスト」やってみる。

www.synaesthesia.jp/whattest.php

でもこれどんぐらいの妥当性・信頼性なんだろうな。

と思ったら研究者のサイトだた。

がんばっていっぱいデータ集めて面白い研究してほしいものです。

しかし結果が保存できないのはつまんないな。

保存できれば晒したのに。

ちなみに結果ではピッチもコードもNot色聴で、キーだけ色聴らしいです。

考えてみたら、弁別閾テストで「今の音はさっきの音と比べて高いですか?低いですか?」という質問に答えられなかった(高いのか低いのかわからなかった)んだから、ピッチで色聴出るはずもないわな。

認識できない情報は区別できんわなー。

あれでもそしたら「聴覚を色覚で補っている」という勝手な予想と矛盾しない?

単に補ったところでわからんもんはわからんということかもしらん。

さらに言うとコードとキーが何をさすものかもわかっていないという。

だって聴覚関連のことすげー苦手なんですもの。

結局わたしは共感覚なのかどうなのかよくわからん。

可能性はある、という程度なのかもしらん。

結局は主観の問題だしなあ。

視知覚の先生んとこで実験を受けたらはっきりするだろうか。

でも確か先生がやってんの文字・色の共感覚なんだよなあ。

だったらわたしはお役に立てないような気がする。

色聴の研究者んとこ行けばわかるんだろうか。

共感覚的経験の最古の記憶っていつだろう、と考えたらへんな仕切りにぶつかった。

20になるかならんかの頃、共感覚的なことをそのとき身も世もなく尊敬していたヒトに話したら「そういう比喩は嫌いだ」と言われたのだった。

わたしにとっては生々しい感覚だったのに、気取った比喩だと捉えられたことにひどくショックを受けて、そこらあたりからその尊敬していたヒトとの対人関係に亀裂が始まった、ような。

それ以来、そーゆーのはひとには隠すもの、みたいな概念があった気がする。

それ以前は、けっこー無自覚で、単なるイメージとしか考えてなかったんじゃね。

忘れっぽい上に「隠すもの」と捉えていたせいか全然思い出せない。

音感もないし不器用なせいで楽器が演奏できず、学校の音楽の授業は苦痛だったもんなあ。

古典的名曲を聴いて感想を書きましょう、という課題だけは好きだった気がする。

でもどんな曲を聴いてどんなイメージを持っていたのか全然思い出せない。

結局最古の記憶すら思い出せませんでした、というしまりのないオチ。

なんだかんだいって、共感覚かどうかはともかく、わたしはそーゆー視覚に頼ったものの感じ方をするんだな、ってだけかもしれない。

わたしの認知系では、外界の捉え方が視覚中心だということだ。

それが共感覚かどうかってのは、わりかしどうでもいいことなのかもしれない。

空の青さが共有できないように、ピアノの青さも共有できないんだろー。

「こころ」なんて、そーゆーもんだよな。

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

カテゴリ説明

もっさり:日々の雑感をもっさり。

がっつり:論文や研究関連をがっつり。

びっくり:科学ニュースでびっくり。

まったり:空想科学などでまったり。

ばっかり:デザイン系自己満足ばっかり。

ほっこり:お茶を嗜んでほっこり。

がっつり:論文や研究関連をがっつり。

びっくり:科学ニュースでびっくり。

まったり:空想科学などでまったり。

ばっかり:デザイン系自己満足ばっかり。

ほっこり:お茶を嗜んでほっこり。

最新コメント

※SPAMが多いのでhttpを含むコメントと英語のみのコメントを禁止しました※

最新記事

(05/08)

(04/24)

(04/10)

(02/03)

(11/01)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

az

性別:

非公開

自己紹介:

興味のあるトピックス

分野は視覚認知。視知覚にがて。

あと記憶全般。

カテゴリ (semanticsか?) とかも。

最近デコーディングが気になる。

でも基本なんでもこい。

好奇心は悪食。

好きな作家(敬称略)

川上弘美

小林秀雄

津原泰水

森茉莉

レイ・ブラッドベリ

イタロ・カルヴィーノ

グレッグ・イーガン

シオドア・スタージョン

分野は視覚認知。視知覚にがて。

あと記憶全般。

カテゴリ (semanticsか?) とかも。

最近デコーディングが気になる。

でも基本なんでもこい。

好奇心は悪食。

好きな作家(敬称略)

川上弘美

小林秀雄

津原泰水

森茉莉

レイ・ブラッドベリ

イタロ・カルヴィーノ

グレッグ・イーガン

シオドア・スタージョン

ブログ内検索

最古記事

(08/05)

(08/16)

(08/19)

(08/19)

(08/21)

カウンター

フリーエリア

PR