めもめも ...〆(。_。)

認知心理学・認知神経科学とかいろいろなはなし。 あるいは科学と空想科学の狭間で微睡む。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

学会行ってそのあとぐだぐだしてお盆時期に本読むぐらいしかしてなくて、その後かぜひいてで、今月はろくに更新もせず。

それじゃあまずかろうということでちょっと時空を歪めて本ネタを繰り広げることにします。

まずはお約束通り、ブラッドベリ追悼。

レイ・ブラッドベリ『刺青の男』

これ刺青の男の設定いらなくね?

と思ってしまうぐらいブラッドベリ通常運転の短編集。

「ゼロ・アワー」なんかは『メランコリイの妙薬』にも収録されてたね。

まあブラッドベリの短編集で収録かぶりを指摘しだすときりがないのだけども。

「狐と森」も別の短編集にあった気がする(ちょっと忘れた)が、何回読んでもやるせねえー。

ブラッドベリの描くメキシコって本当に魅惑的なリゾートだよな。

暑くてけだるげで死の気配が漂ってて。

行ったことないんで実際のところはしらんけども。

あとブラッドベリの描くアメリカの古い田舎もね。

行ける場所じゃないけど火星の古い都も。

「コンクリート・ミキサー」のやるせなさと言ったら。

ひきこもりが正当化できるレベル。

あと、この短編集の中では、宇宙空間でしぬ宇宙飛行士の話「万華鏡」「日付のない夜と朝」になぜか心惹かれてしまった。

徐々にちぎられていく身体とか怖ぇー。

ロケットの中では正常に働いていたのに、ぽろぽろとしんでいく脳細胞怖ぇー。

「見えないものはない」とか怖ぇー。

宇宙こわい。超こわい。

でもその「こわい」がきれいなのもブラッドベリならでは。

惜しい巨星が堕ちたものだ。

でもきっと、ブラッドベリだからどこかの星の古い都に、シェイクスピアやポオたちとひっそり暮らしてるんだよ。

これにも収録されてる「亡命者たち」みたいに。

読者が本をだいじにしている限り、その都は滅びないんだよ。

だからわたしは、科学の子でありながら、心のなかに魔女や幽霊のすむ屋敷をとっておくんだ。

心のなかはなんでもあり空間だからね!

・・・現実に持ち込むのは願い下げだが。

それじゃあまずかろうということでちょっと時空を歪めて本ネタを繰り広げることにします。

まずはお約束通り、ブラッドベリ追悼。

レイ・ブラッドベリ『刺青の男』

これ刺青の男の設定いらなくね?

と思ってしまうぐらいブラッドベリ通常運転の短編集。

「ゼロ・アワー」なんかは『メランコリイの妙薬』にも収録されてたね。

まあブラッドベリの短編集で収録かぶりを指摘しだすときりがないのだけども。

「狐と森」も別の短編集にあった気がする(ちょっと忘れた)が、何回読んでもやるせねえー。

ブラッドベリの描くメキシコって本当に魅惑的なリゾートだよな。

暑くてけだるげで死の気配が漂ってて。

行ったことないんで実際のところはしらんけども。

あとブラッドベリの描くアメリカの古い田舎もね。

行ける場所じゃないけど火星の古い都も。

「コンクリート・ミキサー」のやるせなさと言ったら。

ひきこもりが正当化できるレベル。

あと、この短編集の中では、宇宙空間でしぬ宇宙飛行士の話「万華鏡」「日付のない夜と朝」になぜか心惹かれてしまった。

徐々にちぎられていく身体とか怖ぇー。

ロケットの中では正常に働いていたのに、ぽろぽろとしんでいく脳細胞怖ぇー。

「見えないものはない」とか怖ぇー。

宇宙こわい。超こわい。

でもその「こわい」がきれいなのもブラッドベリならでは。

惜しい巨星が堕ちたものだ。

でもきっと、ブラッドベリだからどこかの星の古い都に、シェイクスピアやポオたちとひっそり暮らしてるんだよ。

これにも収録されてる「亡命者たち」みたいに。

読者が本をだいじにしている限り、その都は滅びないんだよ。

だからわたしは、科学の子でありながら、心のなかに魔女や幽霊のすむ屋敷をとっておくんだ。

心のなかはなんでもあり空間だからね!

・・・現実に持ち込むのは願い下げだが。

わりとなつっぽい日々。

こないだ、研究室のエアコン設定温度を29℃にしてみたら汗かいた。

28℃にしたら汗かかなかった。

さむがりなのですが涼しすぎることもなく、快適。

世の「節電でエアコンは28℃」という謳い文句はゆえなきものではなかったのだなあ。

と、しみじみ。

でも油断してると同じ研究室のあつがりな誰かがすぐ設定温度をさげてしまう。

きみら「今年は節電しなさいよ」って文書まわってきてないのか。

・・・学生にはまわさなかったんかな。

まあなんにせよ、夏のエアコン設定温度はあつがりとさむがりの戦いです。

あんまし涼しく設定したら外でるときにしんどいのにねー。

それはそうとろんぶんめも。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21432649

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564398

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22595687

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22587891

去年の夏はかぜひきまくって夏を全然楽しめなかったので、今年はがっつり満喫する予定。

さーて、めちゃめちゃおいしいかき氷、今年はいつ食べに行くかな。

こないだ、研究室のエアコン設定温度を29℃にしてみたら汗かいた。

28℃にしたら汗かかなかった。

さむがりなのですが涼しすぎることもなく、快適。

世の「節電でエアコンは28℃」という謳い文句はゆえなきものではなかったのだなあ。

と、しみじみ。

でも油断してると同じ研究室のあつがりな誰かがすぐ設定温度をさげてしまう。

きみら「今年は節電しなさいよ」って文書まわってきてないのか。

・・・学生にはまわさなかったんかな。

まあなんにせよ、夏のエアコン設定温度はあつがりとさむがりの戦いです。

あんまし涼しく設定したら外でるときにしんどいのにねー。

それはそうとろんぶんめも。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21432649

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564398

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22595687

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22587891

去年の夏はかぜひきまくって夏を全然楽しめなかったので、今年はがっつり満喫する予定。

さーて、めちゃめちゃおいしいかき氷、今年はいつ食べに行くかな。

というネタを思いついたのでRでのダネット法のやりかたをべんきょうする。

とくに今つかう必要はない。

ただこのタイトルを言えただけでまんぞくしている。

べんきょうの資料は

http://minato.sip21c.org/medstat/how-to-multcomp.pdf

で。

ダネット法そのものについては

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Average/Dunnett.html

を参照。

要するに、被験者間要因で多重比較するときに、水準のひとつが対照群だったらダネット法がよいということ。

プラセボ群と薬つかった群を比較する薬学系の研究とかまさにぴったり。

心理学で言うなら、メイン課題に干渉課題をつけるとかの実験デザインで、干渉なしと干渉課題A、干渉課題Bでパフォーマンスを比較したいっていうようなときにつかえるね。

二重課題とかアテンション系によくありそう。

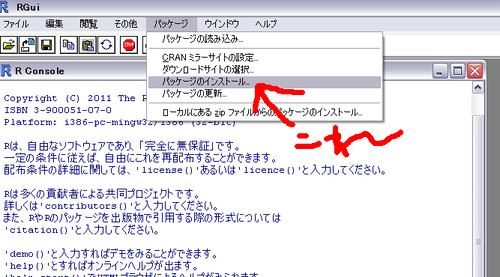

んで、Rでダネット法やろうと思うと、Rのパッケージをインストールせねばならんらしいのでまずそいつを手に入れよう。

というわけで、Rを起動する。

起動したら、「パッケージ」のところから「パッケージをインストール」をくりっく。

これこのように。

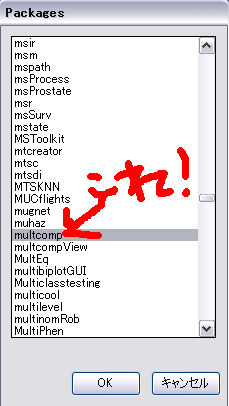

そしたらパッケージ名がずらずらならんだウィンドウが出てくるから、multicompというやつを選択する。

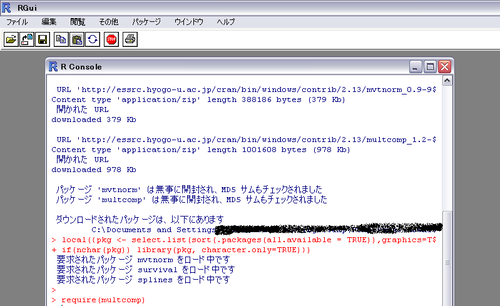

そしたらどこのサーバからダウンロードするか選べって言われるからてきとーに日本のやつを選ぶ。

すると勝手にダウンロードを始めてくれるので、ぼけっとした顔して待っとけばいい。

ダウンロードおわったら(おわったよメッセージないっぽい。ふだんのRの>が出てきたら完了かな?)、

require(multicomp)

か

library(multicomp)

かを打ち込めば準備完了。

(パッケージおとした場所のパスははずかしいからかくした。)

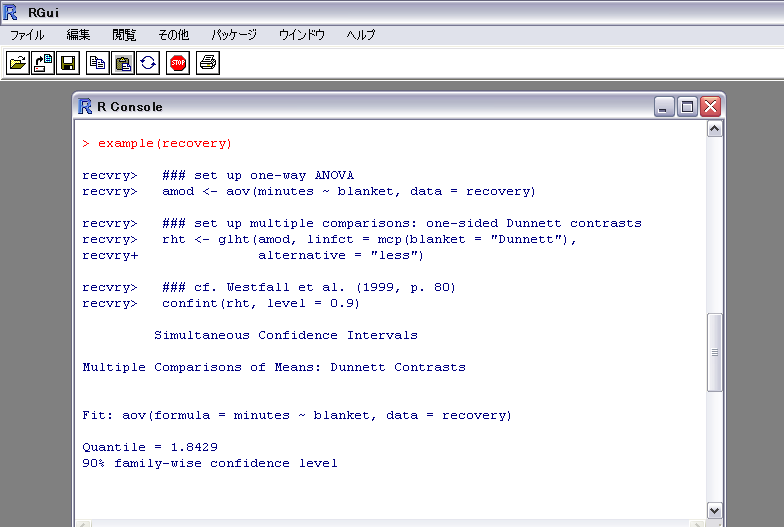

で、ダネット法のやりかたを見るのに

example(recovery)

と書けばいいらしい。

うむよくわからん。

資料をみると、glht()というのがダネット法する関数っぽい。

aovはANOVA用関数だから、まあ要するにANOVAして多重比較して、といういつもの流れをみせてくれてるようです。

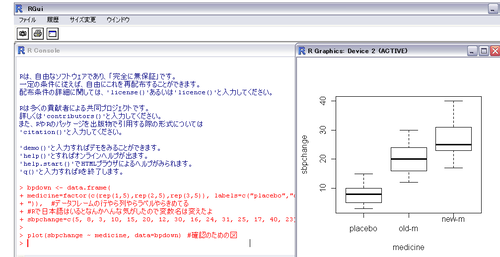

せっかくなので資料にのってる例題をRでやってみよう。

まず例題のデータをぺいぺいっと。

bpdown <- data.frame(

medicine=factor(c(rep(1,5),rep(2,5),rep(3,5)), labels=c("placebo","old-m","new-m

")), #データフレームの行やら列やらラベルやらきめてる

#Rで日本語はいるとなんかへんな気がしたので変数名は変えたよ

sbpchange=c(5, 8, 3, 10, 15, 20, 12, 30, 16, 24, 31, 25, 17, 40, 23)) #データのなかみ

んで、

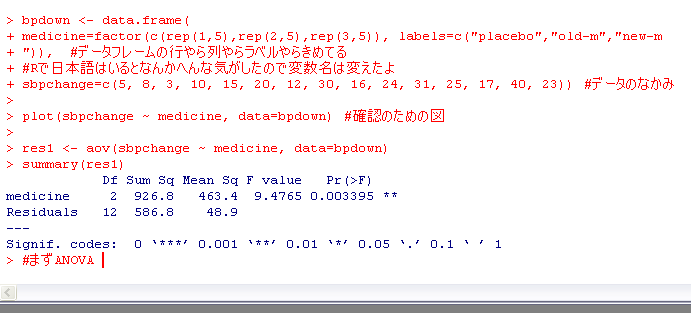

plot(sbpchange ~ medicine, data=bpdown)

をやっとくとこのデータを図示できる。

これこのように。

ほいで、

res1 <- aov(sbpchange ~ medicine, data=bpdown)

summary(res1)

でANOVAの結果がでる。

このとおり。

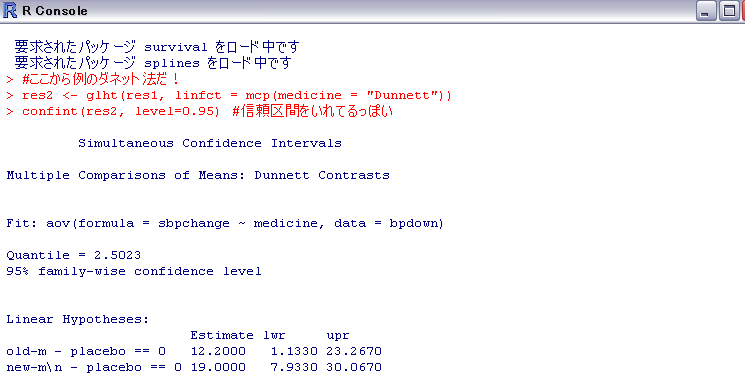

で、いよいよダネット法。

library(multcomp)

でmulticompをよみこんで

res2 <- glht(res1, linfct = mcp(medicine = "Dunnett"))

confint(res2, level=0.95) #信頼区間をいれてるっぽい

でダネット法の結果が出る。

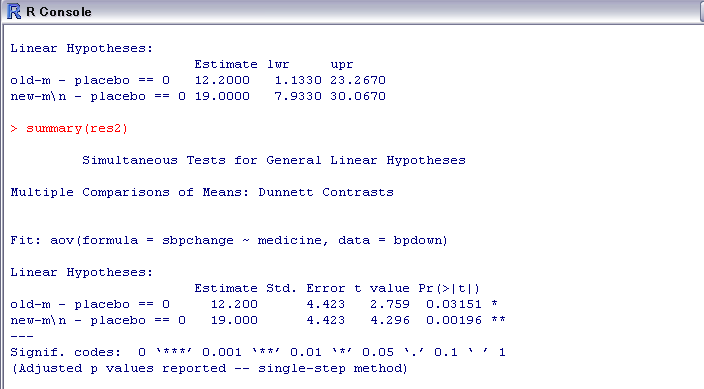

summary(res2)

で結果まとめを出力するとこんなかんじ。

これでだいたいできるわけです。

これ一番最初の群をコントロール群に設定するようなってるぽいから、データつけるときにちゃんとそうなるよう配慮せなあかんのじゃないかな。

注意点はそれぐらいか。

まあタイトルネタつかえたからそれでいいや。

とくに今つかう必要はない。

ただこのタイトルを言えただけでまんぞくしている。

べんきょうの資料は

http://minato.sip21c.org/medstat/how-to-multcomp.pdf

で。

ダネット法そのものについては

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Average/Dunnett.html

を参照。

要するに、被験者間要因で多重比較するときに、水準のひとつが対照群だったらダネット法がよいということ。

プラセボ群と薬つかった群を比較する薬学系の研究とかまさにぴったり。

心理学で言うなら、メイン課題に干渉課題をつけるとかの実験デザインで、干渉なしと干渉課題A、干渉課題Bでパフォーマンスを比較したいっていうようなときにつかえるね。

二重課題とかアテンション系によくありそう。

んで、Rでダネット法やろうと思うと、Rのパッケージをインストールせねばならんらしいのでまずそいつを手に入れよう。

というわけで、Rを起動する。

起動したら、「パッケージ」のところから「パッケージをインストール」をくりっく。

これこのように。

そしたらパッケージ名がずらずらならんだウィンドウが出てくるから、multicompというやつを選択する。

そしたらどこのサーバからダウンロードするか選べって言われるからてきとーに日本のやつを選ぶ。

すると勝手にダウンロードを始めてくれるので、ぼけっとした顔して待っとけばいい。

ダウンロードおわったら(おわったよメッセージないっぽい。ふだんのRの>が出てきたら完了かな?)、

require(multicomp)

か

library(multicomp)

かを打ち込めば準備完了。

(パッケージおとした場所のパスははずかしいからかくした。)

で、ダネット法のやりかたを見るのに

example(recovery)

と書けばいいらしい。

うむよくわからん。

資料をみると、glht()というのがダネット法する関数っぽい。

aovはANOVA用関数だから、まあ要するにANOVAして多重比較して、といういつもの流れをみせてくれてるようです。

せっかくなので資料にのってる例題をRでやってみよう。

まず例題のデータをぺいぺいっと。

bpdown <- data.frame(

medicine=factor(c(rep(1,5),rep(2,5),rep(3,5)), labels=c("placebo","old-m","new-m

")), #データフレームの行やら列やらラベルやらきめてる

#Rで日本語はいるとなんかへんな気がしたので変数名は変えたよ

sbpchange=c(5, 8, 3, 10, 15, 20, 12, 30, 16, 24, 31, 25, 17, 40, 23)) #データのなかみ

んで、

plot(sbpchange ~ medicine, data=bpdown)

をやっとくとこのデータを図示できる。

これこのように。

ほいで、

res1 <- aov(sbpchange ~ medicine, data=bpdown)

summary(res1)

でANOVAの結果がでる。

このとおり。

で、いよいよダネット法。

library(multcomp)

でmulticompをよみこんで

res2 <- glht(res1, linfct = mcp(medicine = "Dunnett"))

confint(res2, level=0.95) #信頼区間をいれてるっぽい

でダネット法の結果が出る。

summary(res2)

で結果まとめを出力するとこんなかんじ。

これでだいたいできるわけです。

これ一番最初の群をコントロール群に設定するようなってるぽいから、データつけるときにちゃんとそうなるよう配慮せなあかんのじゃないかな。

注意点はそれぐらいか。

まあタイトルネタつかえたからそれでいいや。

今いろいろあってちょっとした質問紙っぽいデータをいじってるのですが、これっていわゆるX件法(リッカート尺度というらしい)のデータなんですよね。

心理学ではしれっと間隔尺度として平均とってANOVAにぶちこむのが主流ですが、それって本当に問題ないの?

と思ってぐぐってたらやっぱり議論になっているらしい。

http://elsur.jpn.org/mt/2012/01/001477.html

を読んだら、順序尺度をANOVAにぶちこんでもなんとかならんでもない印象を受けるけど、でもやっぱりなんか釈然としないものを感じる。

じゃあ、

http://okwave.jp/qa/q6892534.html

などを読んで「フリードマン検定」というやつをやればいいんじゃないかなと思った次第。

というわけで統計で有名なサイトの

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/TwoWayANOVA/friedman.html

をふむふむと読んで、公開されているRのソースをつかってみたらわりと予想に近い結果になったのでめでたしめでたし。

あ、めでたしに至る前に、わたしのデータではp値がeつかうくらいのややこしい桁になったので、p値を出力するところにround()いれとくとわたしのよーなあほな文系にも結果が見やすくなるからおすすめ。

Rのround()については、

http://www.okada.jp.org/RWiki/?R%A5%D7%A5%ED%A5%B0%A5%E9%A5%DF%A5%F3%A5%B0Tips%C2%E7%C1%B4#q23fcdce

に詳しい説明があるよ。

要するに

round(p値を入れてる変数, 表示したい小数点の桁)

というのをp値出力前にかませてやればよいわけです。

あと順序尺度を多重比較にかけることについては

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/74006416/Kyoikugaku_kenkyuka_3_54_197_203_hayashi.pdf

のpdfがべんきょうになります。

どんなデータのときにどんな検定をすべきかチャートはよそのもっと統計詳しいサイトにいくらでもあるのでここでは特に言及しない。

まあ自分であったほうがいいなーと思ったらそのときに作ります。

うむ。

めでたしに限りなく近いなにか。

心理学ではしれっと間隔尺度として平均とってANOVAにぶちこむのが主流ですが、それって本当に問題ないの?

と思ってぐぐってたらやっぱり議論になっているらしい。

http://elsur.jpn.org/mt/2012/01/001477.html

を読んだら、順序尺度をANOVAにぶちこんでもなんとかならんでもない印象を受けるけど、でもやっぱりなんか釈然としないものを感じる。

じゃあ、

http://okwave.jp/qa/q6892534.html

などを読んで「フリードマン検定」というやつをやればいいんじゃないかなと思った次第。

というわけで統計で有名なサイトの

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/TwoWayANOVA/friedman.html

をふむふむと読んで、公開されているRのソースをつかってみたらわりと予想に近い結果になったのでめでたしめでたし。

あ、めでたしに至る前に、わたしのデータではp値がeつかうくらいのややこしい桁になったので、p値を出力するところにround()いれとくとわたしのよーなあほな文系にも結果が見やすくなるからおすすめ。

Rのround()については、

http://www.okada.jp.org/RWiki/?R%A5%D7%A5%ED%A5%B0%A5%E9%A5%DF%A5%F3%A5%B0Tips%C2%E7%C1%B4#q23fcdce

に詳しい説明があるよ。

要するに

round(p値を入れてる変数, 表示したい小数点の桁)

というのをp値出力前にかませてやればよいわけです。

あと順序尺度を多重比較にかけることについては

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/74006416/Kyoikugaku_kenkyuka_3_54_197_203_hayashi.pdf

のpdfがべんきょうになります。

どんなデータのときにどんな検定をすべきかチャートはよそのもっと統計詳しいサイトにいくらでもあるのでここでは特に言及しない。

まあ自分であったほうがいいなーと思ったらそのときに作ります。

うむ。

めでたしに限りなく近いなにか。

しんでた。

というかゾンビだった。

りびんぐでっど。

にんげんとしていきるのってむつかしいね。

まあそんなことも言ってられないのでうごうごしはじめます。

来月のがっかいにむけてポスターを作り始めたのですが、今回はいちびって007ネタを絡めたので、ポスターもなんとなくそれっぽくすることにしました。

なるべくおこられない範囲でいちびるのががっかいはっぴょうの醍醐味だよね!

まずフォントを確認。

こういうの調べてるひともいるんですねー。

http://debrief.commanderbond.net/topic/57428-the-james-bond-poster-font-thread/

http://www.mister8.com/spy-fi-typography/

んで、ゴールデンアイ専用フォントのフリー版もあるらしい

http://ja.fonts2u.com/007-goldeneye.%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%88

そして、オープニングのアレをフォトショで作る方法を説明してくれている動画がこれ

http://planetphotoshop.com/bond-james-bond.html

解像度があんましなのと、Macで英語版なのとで日本人には初見で「?」となるところもあります(Windows版での操作もこの人は言ってくれてるけど)。

なのでざっと日本語で手順を書いておくと

正方形のファイルを作る

↓

まず新規レイヤーつくる

↓

レイヤーに対し、フィルタ→描画→雲模様1でてけとーな雲模様作成

↓

イメージ→色調補正→二階調化でしきい値125?くらいで白&黒な画像に

↓

また新しいレイヤーつくる

↓

上を細くドラッグで編集・ぬりつぶし(黒)

↓

(ここよくわからんかったが、同じように左端を細くドラッグ選択してぬりつぶし、こぴぺで細い棒を何本か作るっぽい)

↓

新規塗りつぶしレイヤー→グラデーション(普通のでいいっぽい)

↓

白黒二階調のレイヤーを選択し、編集→自由変形で、上下にのばしてびよっとしたかんじにする

↓

すべて選択

↓

イメージ→トリミング(これで描画領域以外のとこの画像が切り捨てられる)

↓

レイヤーを全部選択してCtrl+E(レイヤーの統合)

↓

できたレイヤーを選択して編集→自由変形で上にちょっとスペースつくる

↓

フィルタ→変形→極座標で変形する

↓

フィルタ→変形→渦巻きで400度くらいの角度でうずまく

これでだいたいできる。

あとはまんなかにボンドをおいて、上から血糊をたらせばいいわけですね。

・・・さすがにがっかいはっぴょうで血糊をたらすのはちょっとアレなんで、血糊なしのをこっそりつかうことにします。

いいのかなーこれ。

ぎりぎりかなー。

他の映画ロゴの作り方まとめ

http://www.beautifullife.info/web-design/40-best-movie-effects-photoshop-tutorials/

を見たら、某国某PDが某星戦争のロゴでネタやってたの思い出した。

先例あるしいっか!

・・・あれは身内の研究会だったけど・・・

まあいいや。

ちなみにベストボンドはコネリー派です。

まったりがいいんだよまったりが。

・・・さて、イレモノができたから中身つくるかー・・・

ここからがめんどくさいんだよな・・・

まあそんなもんだよね。

というかゾンビだった。

りびんぐでっど。

にんげんとしていきるのってむつかしいね。

まあそんなことも言ってられないのでうごうごしはじめます。

来月のがっかいにむけてポスターを作り始めたのですが、今回はいちびって007ネタを絡めたので、ポスターもなんとなくそれっぽくすることにしました。

なるべくおこられない範囲でいちびるのががっかいはっぴょうの醍醐味だよね!

まずフォントを確認。

こういうの調べてるひともいるんですねー。

http://debrief.commanderbond.net/topic/57428-the-james-bond-poster-font-thread/

http://www.mister8.com/spy-fi-typography/

んで、ゴールデンアイ専用フォントのフリー版もあるらしい

http://ja.fonts2u.com/007-goldeneye.%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%88

そして、オープニングのアレをフォトショで作る方法を説明してくれている動画がこれ

http://planetphotoshop.com/bond-james-bond.html

解像度があんましなのと、Macで英語版なのとで日本人には初見で「?」となるところもあります(Windows版での操作もこの人は言ってくれてるけど)。

なのでざっと日本語で手順を書いておくと

正方形のファイルを作る

↓

まず新規レイヤーつくる

↓

レイヤーに対し、フィルタ→描画→雲模様1でてけとーな雲模様作成

↓

イメージ→色調補正→二階調化でしきい値125?くらいで白&黒な画像に

↓

また新しいレイヤーつくる

↓

上を細くドラッグで編集・ぬりつぶし(黒)

↓

(ここよくわからんかったが、同じように左端を細くドラッグ選択してぬりつぶし、こぴぺで細い棒を何本か作るっぽい)

↓

新規塗りつぶしレイヤー→グラデーション(普通のでいいっぽい)

↓

白黒二階調のレイヤーを選択し、編集→自由変形で、上下にのばしてびよっとしたかんじにする

↓

すべて選択

↓

イメージ→トリミング(これで描画領域以外のとこの画像が切り捨てられる)

↓

レイヤーを全部選択してCtrl+E(レイヤーの統合)

↓

できたレイヤーを選択して編集→自由変形で上にちょっとスペースつくる

↓

フィルタ→変形→極座標で変形する

↓

フィルタ→変形→渦巻きで400度くらいの角度でうずまく

これでだいたいできる。

あとはまんなかにボンドをおいて、上から血糊をたらせばいいわけですね。

・・・さすがにがっかいはっぴょうで血糊をたらすのはちょっとアレなんで、血糊なしのをこっそりつかうことにします。

いいのかなーこれ。

ぎりぎりかなー。

他の映画ロゴの作り方まとめ

http://www.beautifullife.info/web-design/40-best-movie-effects-photoshop-tutorials/

を見たら、某国某PDが某星戦争のロゴでネタやってたの思い出した。

先例あるしいっか!

・・・あれは身内の研究会だったけど・・・

まあいいや。

ちなみにベストボンドはコネリー派です。

まったりがいいんだよまったりが。

・・・さて、イレモノができたから中身つくるかー・・・

ここからがめんどくさいんだよな・・・

まあそんなもんだよね。

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリ説明

もっさり:日々の雑感をもっさり。

がっつり:論文や研究関連をがっつり。

びっくり:科学ニュースでびっくり。

まったり:空想科学などでまったり。

ばっかり:デザイン系自己満足ばっかり。

ほっこり:お茶を嗜んでほっこり。

がっつり:論文や研究関連をがっつり。

びっくり:科学ニュースでびっくり。

まったり:空想科学などでまったり。

ばっかり:デザイン系自己満足ばっかり。

ほっこり:お茶を嗜んでほっこり。

最新コメント

※SPAMが多いのでhttpを含むコメントと英語のみのコメントを禁止しました※

最新記事

(05/08)

(04/24)

(04/10)

(02/03)

(11/01)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

az

性別:

非公開

自己紹介:

興味のあるトピックス

分野は視覚認知。視知覚にがて。

あと記憶全般。

カテゴリ (semanticsか?) とかも。

最近デコーディングが気になる。

でも基本なんでもこい。

好奇心は悪食。

好きな作家(敬称略)

川上弘美

小林秀雄

津原泰水

森茉莉

レイ・ブラッドベリ

イタロ・カルヴィーノ

グレッグ・イーガン

シオドア・スタージョン

分野は視覚認知。視知覚にがて。

あと記憶全般。

カテゴリ (semanticsか?) とかも。

最近デコーディングが気になる。

でも基本なんでもこい。

好奇心は悪食。

好きな作家(敬称略)

川上弘美

小林秀雄

津原泰水

森茉莉

レイ・ブラッドベリ

イタロ・カルヴィーノ

グレッグ・イーガン

シオドア・スタージョン

ブログ内検索

最古記事

(08/05)

(08/16)

(08/19)

(08/19)

(08/21)

カウンター

フリーエリア

PR